« « Startseite | « Vom Wald zum Forst Vom Wald zum Forst

Handwerkszeug

|

Vom Segen der Sägen

Bis in unser Jahrhundert hinein weigerten sich viele Forstarbeiter, eine Säge

zu benutzen. Sie arbeiteten viel lieber mit der Axt - was den Waldbesitzern

gar nicht behagte. Denn beim Fällen und vor allem beim Ablängen der

Stämme mit der Axt geht zuviel Holz verloren. So bedurfte es strenger Befehle

und vieler hundert Jahre, um dieses praktische Gerät bei den Waldarbeitern

durchzusetzen.

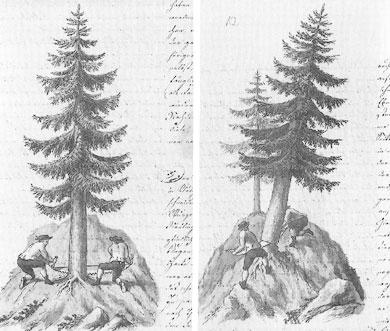

Ein Gemälde im Pfarrhof von Josefsberg im Ötscherland von Pater Chrysostomus Sandweger aus den Jahren 1828 bis 1838 zeigt, dass Bäume damals in diesem Gebiet nicht nur mit der Axt, sondern auch mit der Säge gefällt wurden.

Im Mittelalter hatten die Menschen begonnen, über den Wald nachzudenken: wie er sich nutzbar machen lasse und wie sein Fortbestand zu sichern sei. Und bereits im 14. Jahrhundert gab es Anfänge dessen, was man heute Forstwissenschaft nennt. Seitdem beschäftigen sich Naturwissenschaftler und Techniker, Verwaltungs- und Wirtschaftsfachleute mit der Frage, was dem Wald wohl nutzen oder schaden könne.

Mit dem Waldarbeiter beschäftigten sie sich weniger. Der war seit den Tagen der Römer der ärmste Teufel, hauste die meiste Zeit seines Lebens unter kärglichsten Verhältnissen im Wald - und verdiente seinen Unterhalt, indem er mit der Axt zuschlug. Arbeitete, schuftete, schwitzte - von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang; verdiente fast nichts, und zu dem wenigen drohten ihm Strafen: Jeder falsche Axthieb konnte Geld kosten.

Noch vor 150 Jahren musste im Harz jeder Waldarbeiter zwei Groschen Buße zahlen, der einen zum Nutzholz bestimmten Stamm bergab fällte (wobei das Holz durch den kräftigeren Aufschlag Schaden nehmen konnte), ebenso jeder, der die Äste nicht dicht am Stamm entfernte. Zwei Groschen - nicht viel? Der Taglohn eines Holzknechtes lag oft unter fünf! Des weiteren legten die Harzer »Vorschriften für Waldarbeiter« fest, dass jedes unordentlich gespaltene Scheitholz vier Pfennig, jeder nicht gespaltene Knüppel einen halben Pfennig Strafe kosten sollte.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein, als beispielsweise dem Verkehrswesen vom technischen Fortschritt längst Raddampfer, Eisenbahn und Pferdeomnibus beschert worden waren, benutzten die Waldarbeiter noch immer das - im Prinzip - gleiche Gerät wie schon in der Steinzeit: eine Axt. Sie war und blieb das wichtigste Instrument der Holzknechte. Mit neumodischem Werkzeug - beispielsweise mit Sägen - hatten die Männer nicht viel im Sinn.

Im Jahre 1821 erschien das erste Handbuch für Waldarbeiter, das den richtigen Umgang mit der Säge erklärte. Es war ein handgeschriebenes Heft. Forstmeister Aloys Joh. Kofier hatte es in Steyr verfasst und eigenhändig sehr kunstvoll illustriert. Im Waldbauermuseum Gutenstein in Niederösterreich wird es aufbewahrt.

« Zurück: Vom Wald zum Forst