« « Startseite | « Vom Wald zum Forst Vom Wald zum Forst

Handwerkszeug

|

Bis in unser Jahrhundert gab man der Axt den Vorzug

50 Jahre später, 1810, war die Fachwelt sich noch immer nicht im klaren,

was vom Nutzen und Schaden des Baumfällens mit der Säge zu halten

sei. Das Verweseamt Ebensee in Österreich meldete, man habe Versuche mit

dem Absägen von Bäumen gemacht, doch gehe diese Arbeit, verglichen

mit dem Umhacken, viel langsamer. Allein das Holz für eine Salzsiederpfanne

komme so - wegen des höheren Fällerlohns - um fünf bis sechs

Gulden teurer zu stehen. Außerdem könne man die Stämme beim

Umhacken tief unten bei der Wurzel packen, während beim Sägen immer

ein Baumstumpf stehen bleibe; das mache den Holzverlust beim Hacken längst

wett.

In einem fünfbändigen Werk über Forsttechniken veröffentlichte der Naturwissenschaftler du Hamel du Monceau 1766 die Zeichnung einer Vorrichtung, mit der man bei einem Baum die naturgegebene Fallrichtung ändern konnte. Außerdem skizzierte er ein Gerät, mit dem sich Wurzelholz behutsam aus dem Boden ziehen lässt (oben). Rechts oben die Anlage von Fällkerben mit der Axt sowie eine Methode, einen ganzen Baum auszugraben.

Doch die kaiserliche Hofstelle erklärte noch im gleichen Jahr, es solle »zur Fällung des Baumes an jenen Orten, wo die Säge tief an der Wurzel des Baumes eingesetzt werden kann, die Säge angewendet werden, weil sodann weniger Holz beim Umhacken verlorengehen wird«.

Ein Forstmeister in Oberösterreich errechnete, dass beim Zerhacken von Stämmen - ob beim Fällen oder beim Ablängen - in schwachem oder dünnerem Holz jeweils fünf bis acht Zentimeter Stammlänge verlorengingen, bei starken Bäumen sogar sechs bis zwanzig. Seine Behörde holte sich daraufhin einen Sägespezialisten aus der Donaugegend, um die Arbeiter anzuleiten. Die Holzknechte bekamen die Sägen kostenlos dazu. Das Ergebnis war positiv:

»Wenn zween Arbeiter zu einer Saag zusammen kommen, die sich einander nachzugeben und die Saag geschickt zu führen wissen, schneiden diese wohl vier- bis fünfmal eher ab, als ein Arbeiter abhacke, zu welcher Fertigkeit es aber erst nach einigen Jahren gebracht werden konnte.«

Der Forstmeister verfasste daraufhin im Jahr 1821 eine kleine handgeschriebene Broschüre und illustrierte sie eigenhändig: »Gebrauch der Holz-Saag im Um- und Durchschneiden der Bäume«. Es wurde das erste Handbuch für Waldarbeiter.

Mehr und mehr Forstverwaltungen bestanden darauf, dass das Bäumefällen mit der Säge erledigt wurde. Im Harz kostete es einen Groschen Strafe, wenn beim Absägen mehr als ein Viertel des Durchmessers »entgegengehauen« war. Andere Forstmeister aber hielten vom Sägen nach wie vor überhaupt nichts.

Im Jahr 1830 konnte man in einem schwedischen Handbuch über die Waldwirtschaft lesen: »Zur Fällung sind Äxte geeigneter als Sägen. Sie nehmen von der Länge des Stammes nicht sehr viel weg, wenn man das Hauen tief ansetzt und dadurch tiefer in die Wurzel des Baumes geht. Aber zum Zerschneiden sollten Sägen wenigstens bei dicken Stämmen verwendet werden.«

Ein Dutzend Jahre später meinte zwar der Landeshauptmann im schwedischen Upsala, die Ersparnis beim Sägen sei offensichtlich. Dagegen erklärte der Landeshauptmann auf der Insel Gotland, alle Versuche, beim Fällen der Bäume und beim Zuschneiden von Holz die Säge statt der Axt zu verwenden, hätten keine Resultate gebracht.

Und während in Europa die Diskussionen über Für und Wider der Sägearbeit nicht enden wollten und in vielen Ländern des Kontinents bis in unser Jahrhundert - genau wie vor 5000 Jahren - immer noch mit der Axt gearbeitet wurde, währenddessen waren die Amerikaner längst dabei, motorgetriebene Sägemaschinen für den Forst zu erfinden.

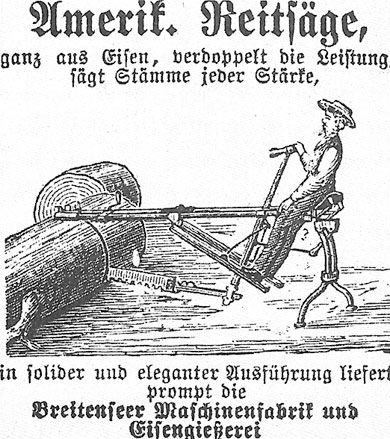

Die amerikanische Reitsäge ist ein Kuriosum: Ähnliche Geräte waren in der Zeit zwischen 1850 und 1880 immer wieder in Mode. Sie wurden teils von Hand und teils mit den Füßen betrieben.

« Zurück: Ein Dekret des Zaren